-

首页 >> 教学科研

-

当前位置: 新葡的京集团35222vip >> 教学科研

人能弘道 非道弘人

发布时间:2025-04-16 15:30

我院举办美育讲座深度解读传统文化现代价值

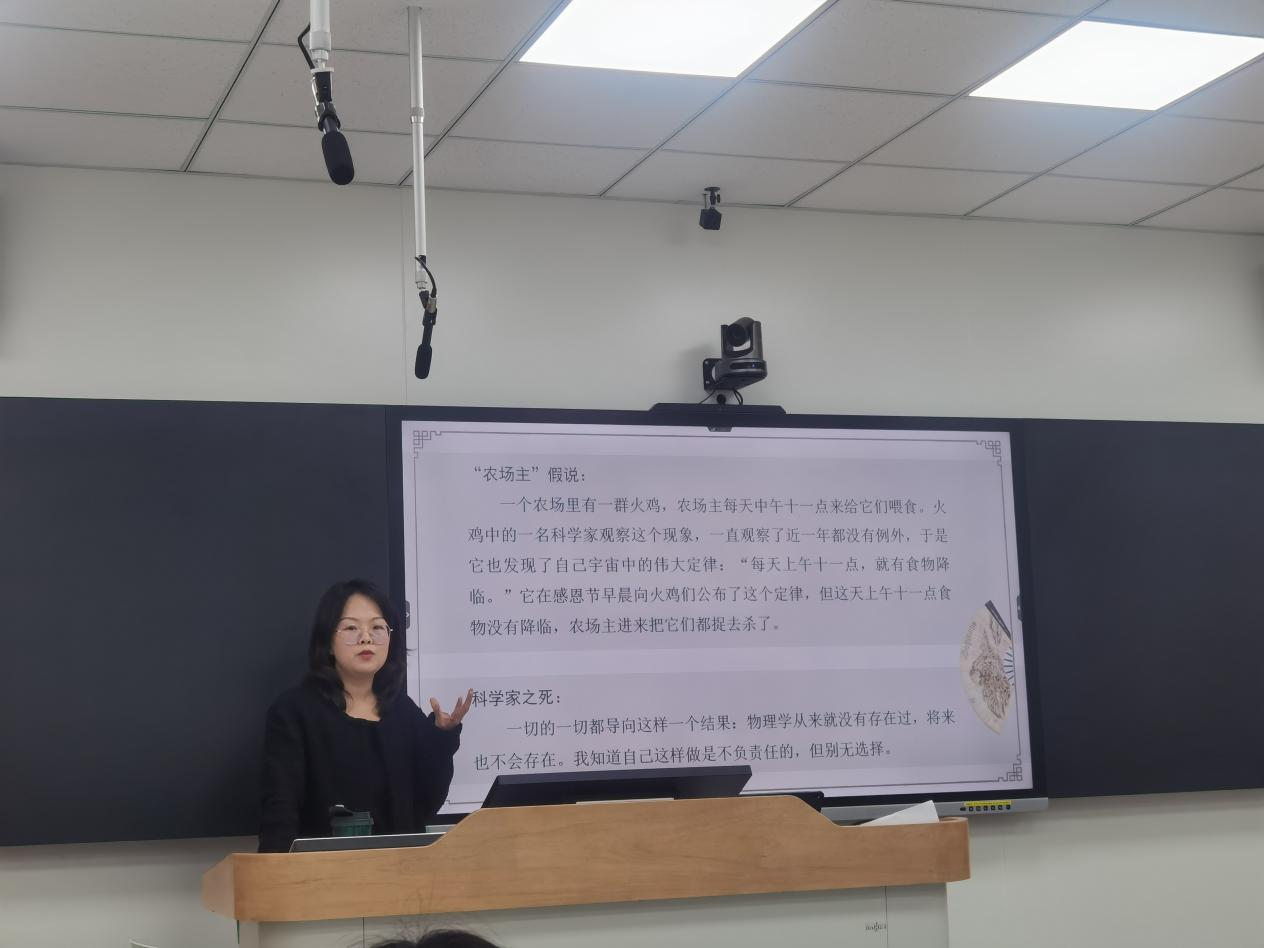

2025年4月10日下午,人文社科部马蓉老师应邀在教学楼608举办“人能弘道 非道弘人——原始儒家精神与科学艺术之道的会通”美育专题讲座,学院20余名师生参加。活动由研究生部、人文社科部主办,“科学与艺术”课程组承办。

马蓉老师以深厚的学术功底和生动的案例,从多维度阐释了儒家思想与科学、艺术精神的相通之处:

首先,真理的普遍性追求:文明对话的基础

马老师开篇指出,科学、艺术与人文看似分野,实则有着内在的一致。她以《三体》中“黑暗森林”法则为例,揭示不同文明对真理认知的共性:“就像小说中描述的宇宙文明图景,人类对真理的探索同样遵循着普遍性原则。”马老师还展示了艺术创作与科学发现的内在一致性:“从原始岩画到量子力学,人类始终在用自己的方式诠释世界的本质。”

其次,人的主体性:儒学科学艺术精神的指向

马老师深入解读了原始儒家哲学的立论基础“人能弘道,非道弘人”的精神内涵,指出西方科学发展的背景是文艺复兴时期的“人文主义”,强调用人的理性来对抗“神的主宰”,近代科学的兴起使得“为天地作律”的观念逐渐取代了“听天由命”。而艺术作为“有意味的形式”,其原始形成过程也是远古人类的情感、思想、信仰、期望向“形式”积淀的过程。科学与艺术中都蕴含着强烈的“人能弘道”精神,这一解读引发了在场师生的深刻共鸣。

第三,人类意识的自我确证:当代语境下的弘道精神

马老师将传统文化与当代科幻叙事相结合。在解读《流浪地球》时,她指出:“电影中人类带着地球流浪的壮举,正是人能弘道的现代演绎。这种集体选择展现了人类文明的自我确证能力。”通过对比中西思维方式,马老师强调:“儒家强调的弘道精神,在人工智能时代更具现实意义,它提醒我们科技发展必须有人文精神的引领。”

本次讲座不仅让同学们对儒家思想有了更深入的认识,也为大家提供了跨学科思考的新视角。马蓉老师通过生动的讲解和贴近现实的案例,使传统文化焕发出新的活力,激发了同学们的求知热情。讲座结束后,不少同学表示,这场讲座帮助他们更好地理解了人文、科学、艺术精神的会通,并希望未来能参与更多类似的学术活动。